Kfz-Technik - Verteilerpumpe

Nein, hier ist nicht Bosch die treibende Kraft. Ursprünglich stammt die Konstruktion von einer Firma unter dem Chef Charles Anthony Vandervell, daher der Name der Pumpenart. Sie

wurde von Lucas-Industries aus Großbritannien auf- und Bosch aus dem Verbund herausgekauft. Jahrzehntelang hat z.B. Peugeot mit dieser ersten Verteilerpumpe in seinen Motoren gegen Mercedes und

deren Reihenpumpen konkurriert.

Das Konzept ist so genial, dass mit dem Aufkommen der Direkteinspritzung und den damit verbundenen höheren Drücken sogar Bosch die eigene Entwicklung der Axialkolbenpumpe aufgibt und mit seiner VP

44 auf das Prinzip der Radialkolbenpumpe umschwenkt. Bei der Axialkolbenpumpe gibt es ein Pumpenelement entlang der Mittellinie mit nur einem einzigen Kolben, der bei einer Umdrehung nacheinander bis

zu sechs Zylinder versorgen kann.

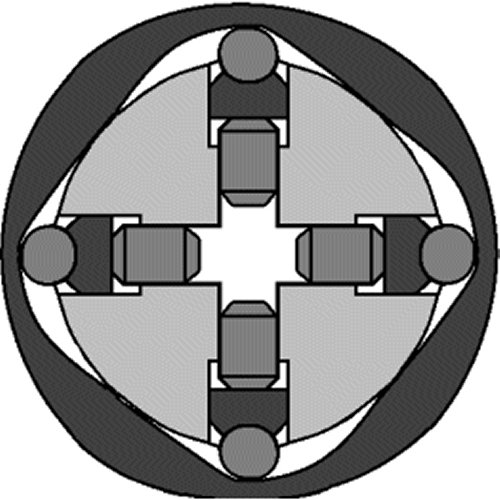

Bei Radialkolbenpumpen wie der CAV rotiert in der Mitte eine Art kleine Trommel, angetrieben durch den Motor mit Nockenwellendrehzahl. Diese Trommel hat dann vier gleichmäßig verteilte, radiale

Bohrungen, die als Zylinder für entsprechend kleine Kolben dienen. Deren Rollenstößel laufen auf den Nocken eines das Ganze umgebenden Rings. Übrigens funktioniert das Prinzip mit beinahe jeder Anzahl

von Kolben, nur ein einziger wäre von der einseitigen Belastung her ungünstig.

Wenn der Nockenring nicht bewegt wird, die Trommel rotiert und dabei die Kolben durch einströmenden Kraftstoff ganz oder teilweise nach außen gedrückt werden, können deren Rollenstößel eine Hubbewegung von

den

Nocken auf die Kolben übertragen. Wo die Zylinder der Kolben im Innern der Trommel zueinander finden, entsteht dann so oft ein Druck, wie der Außenring Nocken hat, oben im Bild für einen Vierzylinder.

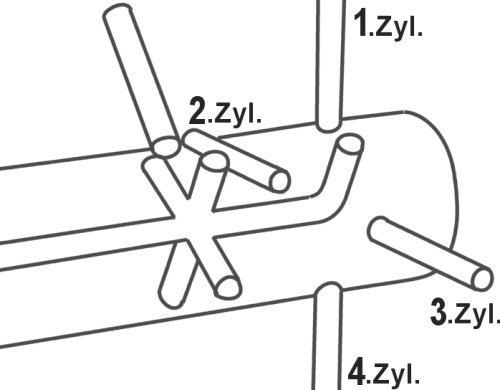

Das ist schon das ganze Prinzip, allerdings mit der Konsequenz, es muss irgendwie der noch relativ drucklose Kraftstoff in diese rotierende Trommel hinein- und der Spritzendruck aus ihr hinausgelangen. Dazu hat die

rotierende Trommel eine an ihrer Mittellinie entlang verlaufende zentrale Bohrung, vom Raum, wo der Druck entsteht zu einem Verteiler, dem eigentlichen Namensgeber.

Hier kommt eine radiale Bohrung zur mittleren in der Trommel hinzu, die es erlaubt den hohen Druck der Spritzfolge nach über vier gleichmäßig im umgebenden Zylinder auf die Düsen der einzelnen Zylinder zu verteilen.

Gleichzeitig gibt es zwischen Beginn und Ende der zentralen Bohrung vier ebenfalls gleichmäßig verteilte radial angeordnete, die mit einem Zulauf im Gehäuse fluchten und nach jeder Abgabe eine erneute Füllung mit

Kraftstoff ermöglichen.

Bevor dieser Zulauf mit gefiltertem Kraftstoff aus dem Tank gefüllt werden kann, muss dessen Menge noch an die Motordrehzahl und die Gaspedalstellung angepasst werden. Auch ist wieder einmal eine Regelung der

Leerlauf- und Enddrehzahl über einen Fliehkraftregler nötig. Der Spritzbeginn wird dagegen relativ einfach durch Verdrehen des Nockenrings verändert.

Die Axialkolbenpumpe von Bosch ist dagegen deutlich jüngeren Datums. Sie erlebte z.B. ihr Debüt im VW Golf Diesel von 1976. Aber auch dieser wurde später teilweise mit CAV-Pumpen ausgerüstet. Bleiben wir beim

Golf, seinen vier Zylindern und dem Antrieb per Zahnriemen, der wieder mit Nockenwellendrehzahl antreibt.

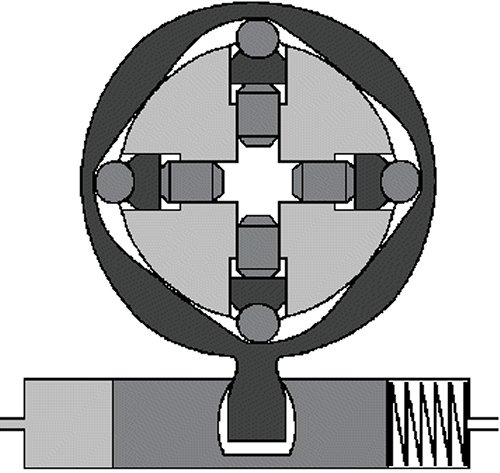

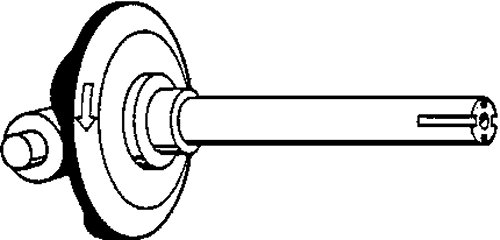

Da ist wieder diese zentrale Welle, typisch für Verteilerpumpen. Allerdings geht die nicht durch bis kurz vor die Verschlussschraube, sondern hat in der Mitte eine Unterbrechung. Der rechte Teil der Welle behält zwar die

Drehzahl bei, vollführt aber in diesem Fall vier Hubbewegungen nach rechts während einer Umdrehung. Diese sind ursächlich für die Förderung von Hochdruck zu den einzelnen Düsen der Zylinder.

Es ist die Hubscheibe, die auf ebenso vielen Rollen abläuft, wie die Scheibe Nocken hat. Die Rollen sind zu einem Ring zusammengefasst, dessen Verdrehmöglichkeit nur zur Veränderung des Spritzbeginns genutzt

wird. Am rechten Ende ist die Welle zu einem Kolben geworden, der in einem mit passenden Öffnungen versehenen kleinen Zylinder seine Dreh-/Hubbewegung ausführt.

Gefüllt wird der Raum rechts vom Kolben über eine einzige Bohrung nur dann, wenn diese mit einer der Längsnuten fluchtet. Diese Verbindung muss durch Drehung des Kolbens rechtzeitig geschlossen werden, bevor

der Hub beginnt. Dann ist eine andere Verbinding geöffnet, nämlich die zur Düse des Zylinders in der Spritzfolge. Wie bei der CAV-Pumpe gibt es also wieder eine zentrale Bohrung entlang der Mittellinie, die in eine

zweite als Verteilerbohrung ausgeprägte mündet.

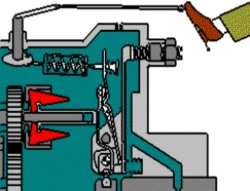

Hier noch einmal das Ganze leicht räumlich dargestellt. Immer oben links ist die Stellung der betreffenden Nut zur Zulaufbohrung zu sehen. Der Pumpenkolben dreht im Uhrzeigersinn. Oben ist die leicht trichterförmige

Zulaufbohrung durch diese Drehung gerade verschlossen worden. Jetzt beginnt im unteren Bild der Hub. Die nur im ersten Bild sichtbare Verteilerbohrung hat jetzt Kontakt zu der richtigen der vier Leitungen zu den

Zylindern.

Die zentrale Bohrung geht noch weiter, in den Bildern nach unten links und mündet dann in noch einer radialen Bohrung. Diese wird während eines ersten Teils des Kolbenhubs von einem Ring verschlossen, der

deshalb 'Schließring' heißt. Er ist durch das schon bekannte Zusammenspiel von Gaspedal und Fliehkraftregler verschiebbar. Taucht die Bohrung bei einem bestimmten Hub der Kolben auf, ist die Kraftstoffförderung

beendet.

Der Kraftstoff strömt dann in den Pumpeninnenraum, der ohnehin komplett damit gefüllt ist. Verteilerpumpen haben im Gegensatz zu Reihenpumpen keine Teilschmierung durch Motoröl. Der Fliehkraftregler kann

übrigens durch seine viel höhere Drehzahl kleiner und leichter ausgeführt werden.

| Deutsche Untertitel möglich . . . |

|