Kfz-Technik - Motorsteuerung 3

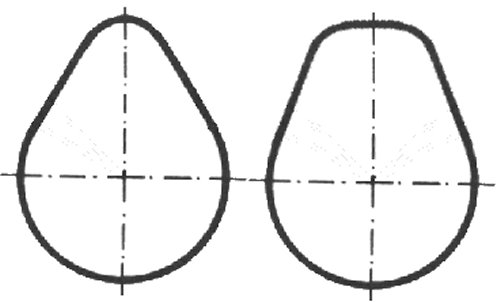

Zwei Nocken nebeneinander mit gleichem Hub und doch so verschieden. Eigentlich müssten Sie aus den bisherigen Kapiteln schon die Frage beantworten können, welcher von beiden denn nun der für einen

Verbrennungsmotor mit höherer Leistung ist.

Im ersten Moment mag man auf den linken tippen, weil alles, was spitzer ist irgendwie nach höherer Leistung aussieht, aber es ist natürlich der rechte, weil bei ihm das Ventil schneller öffnet und schließt. Es ist

also im Durchschnitt ein höherer Öffnungsquerschnitt vorhanden, was mehr Füllung bedeutet.

Würde man also den rechten gegen den linken tauschen, könnte man doch eigentlich nichts falsch machen, da Einlass öffnet und Einlass schließt sich offensichtlich an der

gleichen Stelle befinden. Auch ist der Hub gleich, was bedeutet, das Ventil kann nicht mit dem Kolben kollidieren.

Und trotzdem kann die Überlegung falsch sein, weil die Füllmengen so bemessen sind, dass sie vielleicht bei dem linken Nocken über einen relativ weiten Drehzahlbereich gleichbleiben. Bei dem rechten sind sie

zweifellos größer, was aber auch zu einer Rückkehr in den Ansaugtrakt und damit zu unerwünschten Effekten führen kann.

Soll eigentlich nur heißen, dass man nicht immer nur ein Phänomen betrachten darf, sondern ganzheitlich testen muss. Das Gegenteil ist der Fall, wenn man sich anschaut, wie so ein Nocken auf einem

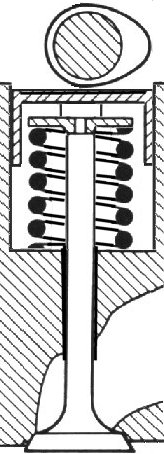

Tassenstößel abrollt. Unten das entsprechende Bild von einem ohne hydraulischen Ventilspielausgleich.

Vielleicht wird jetzt etwas klarer, warum der Durchmesser der Tassenstößel so groß sein muss. Bei Drehung des Nockens im Uhrzeigersinn beginnt die Berührungslinie quer zum Nocken zunächst ungefähr in der Mitte,

geht dann relativ weit nach rechts außen, um schließlich über die Mitte hinweg nach links außen und wieder zurück in der Mitte zu landen.

Es müsste an dieser Stelle klar sein, dass dabei ein ziemliches Kippmoment entsteht, der Stößel also relativ hoch ausgeführt werden sollte. Unten dann die Konstruktion mit einem Hydrostößel. Von Kippmoment besteht

hier kaum ein Unterschied. Immerhin ist bei diesen beiden Konstruktionen der Weg des Ventils exakt gleich dem am Nocken abgreifbaren.

Es ist übrigens nicht ganz klar, wem irgendwann bei hoher Drehzahl die Puste ausgeht, dem Zulauf zum Arbeitsraum oder dem Ablauf. Auch deshalb sind bei Renn- oder stark getunten Motoren Hydrostößel eher selten.

Meist versagt bei dauernder Hochdrehzahl der Ablauf, so dass der Arbeitsraum immer größer wird und irgendwann das Ventil leicht geöffnet bleibt mit den bekannten möglichen Folgen.

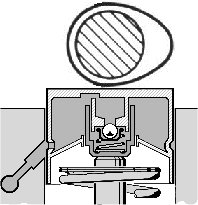

Hier nun eine Konstruktion, bei der zu der Kontur des Nockens noch der Effekt des Übersetzungsverhältnisses am Schlepphebel hinzukommt. Können Sie sich vielleicht vorstellen, dass hier auch noch der Verlauf der

Berührlinie während der Öffnung des Ventils eine Rolle spielt? Die Wölbung auf dem Schlepphebel zum Nocken hin wirkt wie eine noch stärkere Krümmung am Nocken vom Grundkreis bis zur Spitze.

Und so kann es tatsächlich sein, dass der Nocken an dieser Stelle nicht konvex, wie gewohnt und hier überall gezeigt, sondern konkav geformt ist, um die sich ergebende übergroße Wölbung auszugleichen. Also nicht

wundern, denn die Öffnung des Ventils erfolgt dann wie gewohnt. Überhaupt kann man keineswegs davon ausgehen, dass auf- und ablaufender Nocken immer gleich sein müssen.

Warum haben wir oben eigentlich betont, wie groß der Tassenstößel sein muss? Weil natürlich das Gewicht der gesamten Ventilbetätigung eine Rolle spielt, denn die Feder muss deren Massenträgheit überwunden

haben, bevor der Kolben evtl. das Ventil trifft. Sie selbst geht übrigens etwa zur Hälfte ein, aber der Rest zählt ganz.

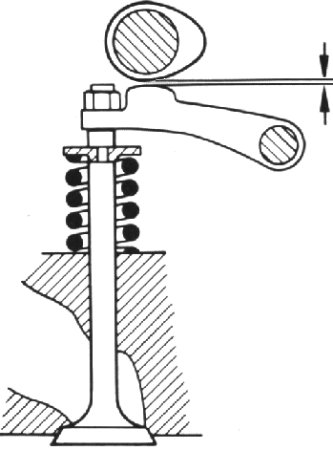

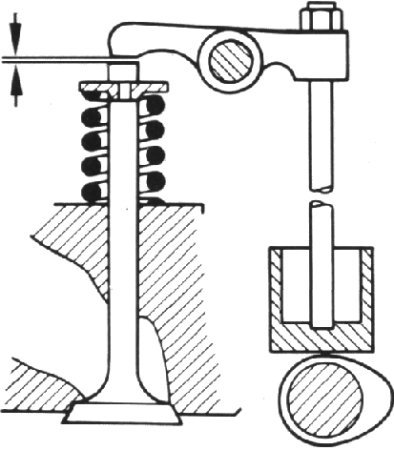

Das wäre jetzt ein Beispiel für einen Ventiltrieb mit Stößelstange und untenliegender Nockenwelle. Dieser Motor hält mit Sicherheit keine 10.000/min aus, so stark dimensioniert kann die Feder gar nicht sein. Aber man

wird

besonders hier auch schon akustisch vorgewarnt, weil ein Flattern der Ventile zu hören ist, wenn die Ventilfeder die Rückwärtsbewegung nicht mehr synchron schafft.

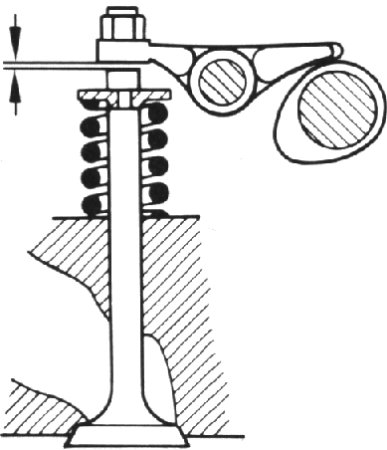

Kipphebel sind auch bei obenliegenden Nockenwellen möglich, wobei diese dann meist eher etwas neben den Ventilen statt oberhalb angeordnet sind. Hier ist im Gegensatz zum vorigen Bild die Einstellmöglichkeit

korrekter dargestellt, nämlich mit Kontermutter auf der Ventilseite. Ein Übersetzungsverhältnis ist auch hier möglich.

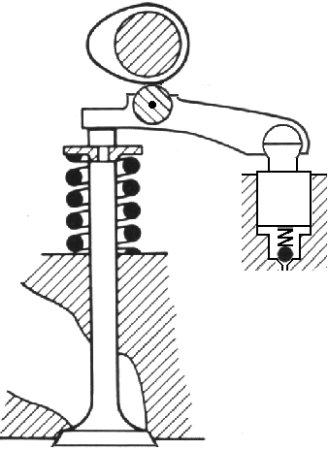

Zum Schluss sind dann noch einmal alle Vorteile in einer Konstruktion zusammengefasst. Man muss kein Ventilspiel mehr einstellen und es gibt keine Gleitreibung mehr durch eine Rolle zwischen Nocken und

Schlepphebel, die übrigens bei den anderen beiden Konstruktionen inzwischen auch üblich ist. Und als Highlight ist der Hydrostößel so angeordnet, dass er eben nicht mehr zu den bewegten Massen gehört.

|