|

|

Kfz-Technik - Übriger Kurbeltrieb

| Pleuel für Oldtimer . . . |

kfz-tech.de/PME8

Geschichtlich ist der Pleuel ein typisches Element der Dampfmaschine. Beim ersten atmosphärischen Gasmotor mit innerer Verbrennung taucht er nicht auf. Erst der nach dem Viertaktprinzip arbeitende Ottomotor

braucht wieder einen Kurbeltrieb, bei dem der Pleuel die Hubbewegung des Kolbens auf die Drehbewegung der Kurbelwelle überträgt.

kfz-tech.de/PME9

So wie beim Kolben der Boden eher oben ist, bezeichnet man beim Pleuel die Verbindung zum Kolben als Pleuelfuß und die zur Kurbelwelle als Pleuelkopf. Einfacher ist es, vom kleinen Pleuelauge am

Kolbenbolzen und vom großen Pleuelauge zur Kurbelwelle hin zu sprechen.

| Pleuel für Lkw-Motor . . . |

kfz-tech.de/PME10

Von den beiden Pleuelaugen wird nur das große geteilt. Bleibt es in seltenen Fällen z.B. bei Zweitaktern ungeteilt, so muss die Kurbelwelle aus Einzelteilen zusammengesetzt sein. Pleuel sind fast immer

gleitgelagert, außer es wird nicht druckumlaufgeschmiert. Am Kolben ist die Relativbewegung gering, an der Kurbelwelle groß, weshalb sich hier eine Wälzlagerung aus Gründen der Reibungsverminderung auch eher

lohnt.

| Pleuel für Pkw-Motor . . . |

kfz-tech.de/PME11

Beim Pleuel kommt es auf geringes Gewicht bei großer Festigkeit an. Es wird durch den Druck der Verbrennungsgase gestaucht, d.h. auf Druck beansprucht. Umgekehrt treten Spannungsspitzen bei hoher Drehzahl im

Bereich OT auf. Hier belasten die auftretenden Fliehkräfte den Pleuel sehr stark auf Zug. Zusätzlich ins Gewicht fällt dabei die mögliche Knickung des Pleuelschafts.

kfz-tech.de/PME12

Der Pleuel spielt eine große Rolle innerhalb der Motorschmierung. Im einfachsten Fall tritt am großen Pleuellager Öl aus, das durch die exzentrische Bewegung gegen die Zylinderwand geworfen wird. Es kann auch Öl in

einer Bohrung in Richtung Kolbenbolzen befördert werden.

| Schmierung durch Längsbohrung oder Spritzöl . . . |

kfz-tech.de/PME15

Der Vorgang kann durch Nuten in der Stirnfläche zu den Kurbelwangen hin (Bild 1) beeinflusst werden. Das letzte Bild oben zeigt eine mögliche Bohrung zur Schmierung des Kolbenbolzens und zusätzliche Spritzdüsen

am Übergang vom großen Pleuelauge zum Schaft. Auch am kleinen Pleuelauge sind Bohrungen zur Ölversorgung möglich.

| Je nach Beanspruchung unterschiedliche Werkstoffe, fast immer Doppel-T-Querschnitt |

Pleuelstangen werden einerseits durch große Kräfte auf Zug/Druck und Biegung/Knickung beansprucht, sollen aber andererseits wegen der Massenkräfte leicht sein. Deshalb können sie z.B. bei Mopedmotoren

auch aus einer Aluminiumlegierung hergestellt sein, ansonsten immer aus Kugelgraphitguss, Vergütungsstahl oder Sinterwerkstoffen. Bei hoher Beanspruchung werden sie geschmiedet. Bei Renn- und ganz wenigen

Serienmotoren gibt es auch Pleuel aus Titan oder testweise sogar Kohlefaser. Dort können bei höheren Drehzahlen

die Bewegungen des Pleuels im Kurbelgehäuse so schnell sein, dass auch deren Aerodynamik eine Rolle spielt. Das bedeutet dann besondere Formgebung und glatte Oberfläche.

| Eindeutige Zuordnung durch Bruchtrennen |

| Stellen, an denen gecrackt wurde . . . |

kfz-tech.de/PME13

Das große Pleuelauge ist bei Gleitlagern immer und bei Wälzlagern zunehmend geteilt. In neuerer Zeit werden Pleuelstangen auch einteilig hergestellt und dann gezielt gebrochen (Bild unten). Damit ist ohne besondere

Stifte oder eine andere Zentrierung sichergestellt, dass die beiden Hälften bei der Montage nicht gegeneinander verschoben werden. Dazu sind aber besondere Werkstoffe mit einem anderen Streckgrenz-Verhalten

nötig. Vor dem Bruchtrennen (Cracken) werden sie an der vorgesehenen Bruchstelle durch feine Laserstrahlen angebohrt. Früher musste der Sitz aufwändig z.B. durch Passstifte gesichert werden, was

Verstauchungen der Lagerdeckel nicht ausschloss.

kfz-tech.de/PME14

| Schräge Teilung bei großem Lagerdurchmesser |

Die beiden Lagerhälften des großen Pleuelauges werden durch Dehnschrauben zusammengehalten. Bei sehr groß dimensionierten Kurbelzapfen, z.B. für Dieselmotoren, können sie schräg geteilt sein, um sie trotz

großem Durchmesser des Pleuellagers von oben durch den Zylinder schieben zu können. Für die Festigkeit ist die schräge Teilung eher ungünstiger.

| Pleuellager werden mit der Zeit leicht oval. |

Am Pleuel kann übrigens weder die Bohrung noch der Hub verändert werden. Vergrößert man den Abstand zwischen dem großen und kleinen Pleuelauge, so wird nur der Verdichtungsraum kleiner und damit das

Verdichtungsverhältnis größer. Im normalen Fahrbetrieb weichen Pleuel nach längerer Laufleistung am großen Pleuelauge etwas

von ihrer runden Form ab. Sie werden nach oben/unten gestreckt und haben dort den um 1 oder 2 Zehntel größeren Durchmesser. Auch von der Mitte zu beiden Seiten hin wird dieser größer.

| Pleuel für Renneinsatz auswiegen. |

Für den Einsatz in Rennmotoren können Pleuel auch noch von ihrem Gewicht her bearbeitet werden. Ähnlich wie bei den Kolben sollte dieses für die einzelnen

Zylinder nicht allzu stark abweichen. Beim Pleuel kommt es wegen der Massenkräfte zweiter Ordnung zusätzlich auf die Gewichtsverteilung zwischen kleinem und großem Pleuelauge an. So kann man in

waagerechter Lage mit zwei Feinwaagen die Gewichtsanteile der beiden Pleuelaugen getrennt ermitteln und versuchen, durch Abschleifen von Material an unkritischen Stellen diese Verteilung über alle Zylinder

anzugleichen (Video unten).

kfz-tech.de/YME3

Zum letzteren gibt es noch eine elegantere Methode, bei der der Pleuel jeweils im großen und kleinen Pleuelauge auf einer Klinge gelagert und in Schwingungen versetzt wird. Über entsprechende

Formeln kann man dann von der Anzahl der Schwingungen auf die Gewichtsverteilung schließen.

Die Kurbelwelle soll die vom Kolben auf die Pleuelstange übertragene Kraft als Drehmoment an das Schwungrad bzw. die

Kupplung weiterleiten. Sie ist Teil des Kurbeltriebs, zu dem auch noch gehören:

| - Kolben mit Kolbenbolzen, |

| - kleines Pleuelauge mit Lagerbuchse,

| | - großes Pleuelauge mit Lagerschalen. |

Zur Kurbelwelle gehören die Haupt- und Pleuellager zusammen mit den Kurbelwangen und Ausgleichsgewichten.

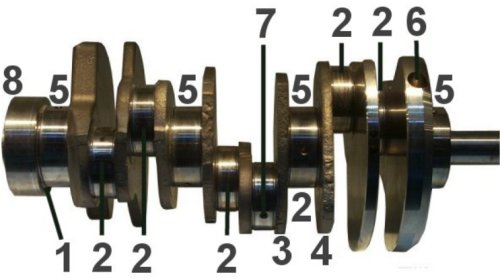

| Kurbelwelle eines Reihen-Vierzylinders |

Das Pleuel umschließt mit seinem großen Pleuelauge das Pleuellager der Kurbelwelle. Die Pleuellager sind gegenüber den Hauptlagern um den halben Hub versetzt. Damit bestimmt die

Kurbelwelle den Hubraum mit, der sich aus Zylinderbohrung und Hub ergibt. Gegenüber den Pleuellagern sind häufig Gegengewichte angeordnet, die deren

Unwuchten bei höheren Drehzahlen ausgleichen. Diese können bei größeren Motoren auch angeschraubt sein. In der Vergangenheit gab es auch durch Nieten mit der Hauptwelle verbundene Gegengewichte. Sollte

die Kurbelwelle nach der Endfertigung noch Unwucht aufweisen, wird hier meist Material weggebohrt. Im Bild oben ist rechts das Antriebsrad für den Nockenwellenantrieb

über Zahnriemen zu erkennen.

| Schmierung durch Querbohrungen in der Welle und Spritzöl |

Die Schmierung der Pleuellager erfolgt durch im Bild oben rot markierte Querbohrungen innerhalb der Kurbelwelle von den Hauptlagern aus. Das an den

Pleuellagern austretende Öl wird durch die Drehbewegung der Kurbelwelle gegen die Zylinderwände geschleudert und schmiert den Kolben und evtl. auch den Kolbenbolzen.

| Kurbelzapfen für zwei Lager gleichzeitig |

Bei V-Motoren können auch zwei Pleuel auf einem Kurbelzapfen arbeiten. Diese sind dann nicht nur breiter, sondern haben auch zwei Ölbohrungen zur Schmierung der Pleuellager.

kfz-tech.de/PME16

In Viertaktmotoren finden sich in der Regel zweiteilige Dreischicht-Gleitlager. Hier werden die Schichten aus Bleibronze, Nickeldamm und Weißmetall

von außen nach innen immer weicher. Eines der Lager hat einen Bund und dient als Passlager. Hier ist die Kurbelwelle mit einem Spiel von 0,2 - 0,3 mm axial gelagert. In mischungsgeschmierten Zweitaktmotoren

arbeiten Wälzlager, vielleicht auch demnächst öfter in Viertaktmotoren.

| Gusseisen oder Stahl mit Oberflächenvergütung |

Kurbelwellen werden aus Kugelgraphitguss, Vergütungs- oder Nitrierstahl gefertigt. Höher beanspruchte Kurbelwellen können auch geschmiedet sein (siehe Film unten). Beim Nitrieren wird während einer gezielten

Wärmebehandlung in bis zu ca. 1 Millimeter Tiefe Stickstoff aufgebracht. Das macht nicht nur die Oberfläche härter, sondern gibt auch der Welle mehr Stabilität. Am Ende vermindert Glühen die Spannungen.

Tiefere Tonlage: gegossen, höhere Tonlage: geschmiedet ...

kfz-tech.de/YME4

| Kurbelwelle eines 6-Zyl. V-Motors . . . |

| 1 | Anlaufband |

| 2 | Pleuel-/Hublager |

| 3 | Kurbelwange |

| 4 | Gegengewicht |

| 5 | Hauptlager |

| 6 | Auswuchtbohrung |

| 7 | Ölbohrung |

| 8 | Flansch |

| Rotierende -> Drehbewegung, Biege-/Torsionskräfte |

Die Kurbelwelle soll die Bewegung des Kolbens entlang der Mittelachse des Zylinders in eine rotierende umwandeln. Dabei kommt es zu Biegekräften, die durch genügend Hauptlager, Festigkeit und Gegengewichte

aufgefangen werden müssen. Je länger der Motor, desto mehr wird die Kurbelwelle zusätzlich auf Torsion (Verdrehung) belastet. Auch gibt der Kolben seine Kraft nicht gleichmäßig, sondern impulsartig zum Beginn

des Arbeitstaktes verstärkt ab.

| Kolben <- kleines Pleuelauge großes -> Kurbelwelle |

Die Kurbelwelle ist an ihren Hauptlagern (5) mit dem Motorgehäuse verbunden. Die Pleuel umschließen mit ihren großen Pleuelaugen die Pleuel- oder Hublager (2)

und versetzen damit die Kurbelwelle in eine Drehbewegung. Eine halbe Umdrehung der Kurbelwelle erzeugt beim Kolben den vollen Hub. Der Mittenabstand der Hauptlager und der Zylinder ist gleich. Breite und

Durchmesser der Haupt- und Pleuellager hängen von der Belastung der Kurbelwelle ab. Diese entsteht vermehrt durch:

- großen Einzelhubraum,

- hohen Verbrennungsdruck,

- gesteigertes Drehzahlniveau.

Eines der Hauptlager hat als Passlager einen Bund. Das ist ein axiales Gleitlager, das genau zu dem Anlaufband (1) der Kurbelwelle passt und diese in

axialer Richtung führt. Es wird z.B. immer dann belastet, wenn die Kupplung betätigt wird. Manchmal ist statt eines Passlagers ein

normales mit vier seitlich angebrachten Halbschalen eingebaut.

Das Pleuellager wird zusammen mit den Kurbelwangen als Kröpfung bezeichnet. Beim Reihen- und Boxermotor hat die Kurbelwelle so viele davon, wie der Motor Zylinder hat. Im V-Motor sind meist zwei Kröpfungen

zusammengefasst. Auf der Gegenseite der Kurbelwangen gibt es Gegengewichte, deren Größe und Gestaltung auch von der Pleuellänge und der Form des Kolbenschafts abhängt.

| Gleichmäßiger Lauf und Drehmomentspeicherung |

Gegengewichte an der Kurbelwelle erhöhen die Schwungmasse, was zu gleichmäßigerem Lauf des Motor über Druckunterschiede, Totpunkte und evtl. Leertakte (z.B. beim Dreizylinder) hinweg führt. Außerdem wird so

Bewegungsenergie für plötzlich steigende Belastung gespeichert. Für sportliche Motoren ist diese allerdings unerwünscht, hemmt sie doch den schnellen Drehzahlanstieg.

Wie der Name schon sagt, wirken die Gewichte an der Kurbelwelle den vom Kolben ausgehenden Kräften entgegen. Dadurch wird die mögliche Durchbiegung der Kurbelkröpfung vermindert. Außerdem

reduzieren diese die Schwingungen des gesamten Motors, die durch die Übertragung der heftigen Kolben- und Pleuelbewegung auf die Kurbelwelle entstehen.

So kennt man es von besonders drehmomentstarken Dieselmotoren, deren Drehkraft auch innerhalb des Arbeitstaktes erheblich differieren kann.

Kurbelwelle aus dem Vollen

Kurbelwelle auswuchten

Kurbelwellenlager härten

| Wälz- statt Gleitlagerung spart Reibung. |

Außer beim Zweitakter sind die gleitgelagerten Kurbelwellen zahlenmäßig den wälzgelagerten bei weitem überlegen. Das muss nicht immer so bleiben.

Gibt es doch schon Bemühungen, Wälzlager an der Kurbelwelle einzubauen und die Nachteile bei der Schmierung zu überwinden. Denn für die Montage kann man auch Wälzlager gezielt brechen und in zwei Hälften

einbauen. Deutlicher Vorteil wäre ein geringerer Reibungsverlust.

| Weißmetall-Einlaufschicht, Nickeldamm-Laufschicht |

Das Bild zeigt aber noch die bestehende Wirklichkeit und das sind Lagerschalen mit von Bronze als Tragschicht außen bis zum Weißmetall als Einlaufschicht innen immer weicher werdenden Werkstoffen. Man

spricht auch vom Dreischichtlager mit Dicken von ca. 0,2 mm außen bis 0,02 mm innen. Oft schimmert bei Kurbelwellen das Kupfer der Tragschicht durch. Hier kann auch der Laie eine höhere Laufleistung oder

einen Defekt feststellen. Eine Haltenase verhindert, dass sich die beiden Hälften drehen. Eine Ölbohrung mündet in eine umlaufende Nut und verteilt das Öl gleichmäßig auf dem Lagerumfang und über eine andere

Bohrung zu den Pleuellagern.

| Axiale Lagerung beachten . . . |

kfz-tech.de/PME17

Eine Besonderheit stellt das Passlager dar. Es gibt nur eines meist an der Schwungradseite oder in der Mitte. Um die axialen Kräfte der Kurbelwelle aufnehmen zu können, hat es an beiden Seiten einen Bund, der

eigentlich einer axialen Lagerschale entspricht. Der Bund muss nicht immer (wie im Bild oben) mit der Lagerschale fest verbunden sein. So kann ein komplettes Passlager aus bis zu sechs Teilen bestehen.

| Spielmessung durch Messuhr |

kfz-tech.de/PME18

Das Bild zeigt eine Messuhr zur Bestimmung des Kurbelwellen-Axialspiels. Sie muss fest mit dem Zylinder-Kurbelgehäuse verbunden sein und ihr Taststift auf der Kurbelwellenkante, der Riemenscheibe oder dem

Schwungrad aufliegen. Bewegt man jetzt mit etwas roher Gewalt die Kurbelwelle in ihrem Gehäuse in axialer Richtung, so kann man an den Ausschlägen der Messuhr das Axialspiel ablesen.

Wie können Sie als Autofahrer dieses Lager entlasten? Bei Vollautomatik-Getrieben hat man keinen Einfluss darauf, aber bei Wechselgetrieben schon. Sie brauchen nur das Kupplungspedal ein wenig zu schonen, z.B.

wenn Sie an der Ampel warten.

| Verschleiß bestimmen durch Spielmessung |

Das Spiel der Kurbelwellen-Gleitlager beeinflusst den Öldruck. Der ist umso höher, je kleiner das Spiel ist. Deshalb war lange Zeit der Öldruck ein von außen messbarer Indikator für das Spiel der Kurbelwellenlager.

|

|