Dieselmotor 1

Das eigentliche Wunder der schnellen, nicht schienengebundenen Mobilität beruht nicht auf dem Verbrennungsmotor, der sich in den letzten 150 Jahren wirklich prächtig entwickelt hat, sondern auf dessen

Kraftstoff. Nie wieder werden wir vermutlich eine solche Energieverdichtung mit uns auf die Reise nehmen können, das lernen wir schon heute von der Elektromobilität.

Wir haben das einmal abgeschätzt. Da braucht ein E-Auto 70 kWh netto, um so etwa die gleiche Transportleistung zu erreichen wie ein Dieselmotor, der dafür ca. 21 Liter nötig hat. Würde man den Heizwert

der 70 kWh direkt umrechnen, so wären das nur 7 Liter Diesel. Aber da der Verbrennungsmotor wesentlich ineffizienter mit der chemischen Energie seines Kraftstoffs umgeht wie das E-Auto mit der

elektrischen, ist es das Dreifache.

Oder nehmen sie einmal die Gewichte. Vergleichen Sie die 480 kg schwere 70-kWh-LiIo-Batterie mit ca. 20 Liter Diesel (Bild oben). Da hilft dann auch der gegenüber dem Diesel- leichtere E-Antrieb wenig. Der

Fernverkehrs-Lkw, der so viel Sprit auf seiner Tour nach Spanien mitführen kann, dass er auf dem Hin- und Rückweg immer an der günstigsten Stelle tanken kann, der muss mit einer anderen, aber vergleichbaren

Energie noch geboren werden.

Nein, das hier wird kein Geschichtsbuch. Also lassen wir die schwierige Geburt des Dieselmotors und die ersten 50 Jahre einmal beiseite, in denen er kaum auf die Straße kam. Beginnen wir nur kurz mit dem

Vorkammer-Diesel z.B. von Mercedes, behalten aber im Auge, dass es zu der Zeit schon einen Direkteinspritzer von MAN gibt.

Dieser Nebenbrennraum ist die Antwort auf die viel höhere innere Belastung des Diesel- gegenüber dem Benzinmotor. Für eine sichere Selbstzündung auch im kalten Zustand kann zwar eine Erwärmung von

außen helfen, z.B. durch elektrisches Vorglühen, aber letztlich muss er doch während eines konstanten Motorlaufs beweisen, dass er diesen unter allen Umständen aufrecht erhalten kann.

Der Dieselmotor ist also ein Selbstzünder, der im Prinzip reine Luft so stark erhitzt, dass hinzugefügter Kraftstoff möglichst ohne große Verzögerung vollständig verbrennt. Auch deshalb hat der Brennraum

eines Dieselmotors immer genug Luft an Bord, damit der Kraftstoff ja nicht die Entschuldigung hat, nicht zünden zu können, weil nicht genügend Sauerstoff anwesend war. Fachlich spricht man von einem

Lambdawert von 1,4 bis vielleicht 4.

Also nicht genügend abgesättigter Kohlenstoff in Form von CO kommt in der Regel nicht aus einem Diesel-Auspuff, eher Stickoxide (Video oben) wegen der heißen, mageren Verbrennung. Sie mögen daraus schon die

Beanspruchungen erkennen, denen ein Dieselmotor ausgesetzt ist. Und die haben sich bis heute nicht verändert, eher durch steigende Leistungsbereitschaft verschärft. Man hat sie allerdings besser in den Griff

bekommen.

Das war im Anfang keineswegs so. Der erste Pkw-Diesel von Daimler-Benz war wegen seines äußerst ungehobelten Benehmens nur an Taxifahrer/innen zu verkaufen, weil die sich von seinem niedrigen Verbrauch und

weniger Verschleiß beim Kaltstart wirtschaftliche Vorteile versprachen. Und noch 80 Jahre später schleppte der Dieselmotor beim Gasgeben eine ziemliche Rußfahne hinter sich her. Das tut er jetzt nicht mehr. Und

obwohl er inzwischen auch seinen NOX-Ausstoß im Griff hat, wollen ihn nicht wenige Zeitgenossen/innen möglich sofort zu Grabe tragen.

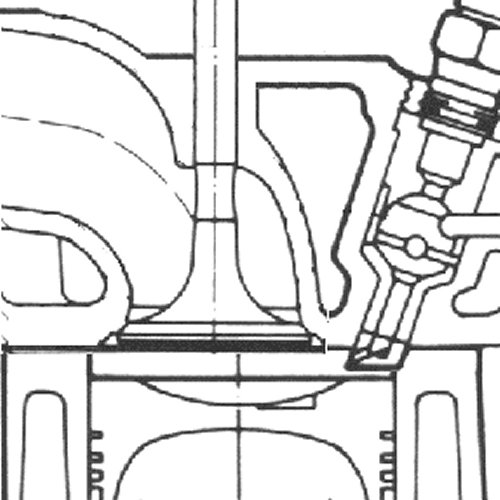

Was ist denn nun eine Vorkammer? Eine ganz seltsame Konstruktion, von der jede(r) auf Anhieb sagen wird, dass sie leistungshemmend sein wird. Da wird ganz normal Luft in einen Hauptbrennraum

angesaugt und verdichtet. Davon gelangt ein Teil in einen kleinen Raum etwa an der Stelle, wo beim Benzinmotor eine zentrale Zündkerze angeordnet wäre. Natürlich ist der Raum größer als eine Zündkerze.

Es kann auch noch zentral eine Kugel angeordnet und über z.B. zwei Stege zur Wand dieser sogenannten Vorkammer befestigt sein. Wichtig ist aber die eingeschränkte Verbindung zum Hauptbrennraum

über eine oder mehrere nicht zu große Bohrungen. Durch diese ist die verdichtete Luft eingedrungen und wird zur Zeit des Einspritzbeginns mit fein zerstäubtem Kraftstoff unter hohem Druck gefüllt.

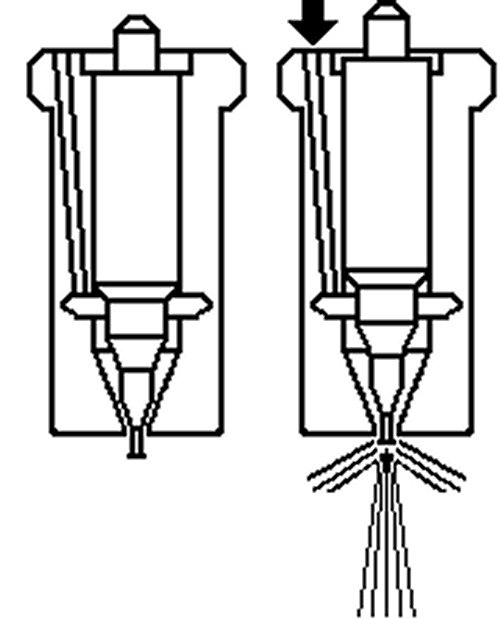

Die Kugel hilft offensichtlich dabei, obwohl wir schon an dieser Stelle betonen müssen, dass es nicht einen oder mehrere Strahlen gibt, die auf die Kugel gerichtet wären. Wenn eine solche, Zapfendüse

genannte Einspritzeinrichtung Dieselkraftstoff verteilt, dann sehr gleichmäßig. Tut sie das nicht, dann sagt man etwas unappetitlich: 'Sie pinkelt.' Es gibt übrigens noch eine Drosselzapfendüse (Bild unten), die je nach

Nadelstellung zwei verschieden geformte Wolken ausspuckt.

Wie geht es nun weiter? Klar, der Kraftstoff verbrennt dank genügend Verdichtungswärme auch schon in der Vorkammer, bis es ihm dann dort zu eng wird und er nicht mehr genügend Luft bzw. Sauerstoff

vorfindet. Und so pflanzt sich das Ganze in den Hauptbrennraum fort, wo dann endlich der Kolben eine Chance hat, mit genügend Druck beaufschlagt zu werden und den Motor wieder eine halbe Umdrehung

weiter zu treiben.

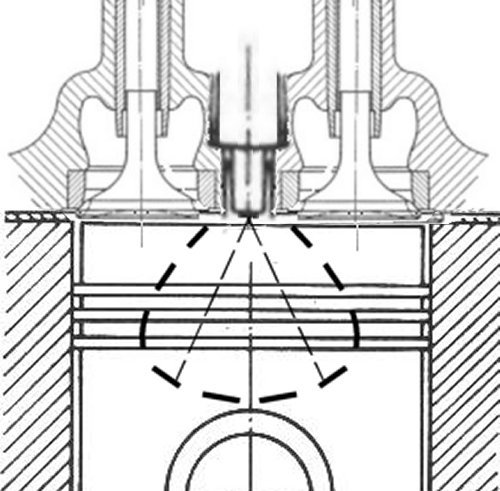

Übrigens ist man bei MAN zu der Zeit schon ein Stückchen weiter, weil hier in den Hauptbrennraum eingespritzt wird. Allerdings gibt es auch hier einen Raum, der die ersten schweren Druckstöße aufnimmt,

nämlich mitten im Kolben (Bild oben), woher dieses Prinzip seinen Namen hat: 'Mittenkugel-Verfahren'. Die Öffnung nach oben hin ist wesentlich weiter und es wird durch diese mit Ein- oder Zweilochdüsen der Kraftstoff

auf der Wand der Mittenkugel verteilt und verbrennt schichtweise.

Und woher kommt der nötige Druck? Immerhin sprechen wir hier von 130 bar Düsenöffnungsdruck, der dann bis auf 400 bis 500 bar hochschnellt. Nein, Elektrik/Elektronik sucht man vergebens. Es wird

allerdings auch heute noch der, allerdings wesentlich höhere Einspritzdruck mechanisch erzeugt. Übrigens hat die Entwicklung der Diesel-Einspritzpumpe, anfangs nur von Bosch, das Vorkommen von

Dieselmotoren in Straßenfahrzeugen erst möglich gemacht.

Für die damalige Zeit, die erste Einspitzpumpe datiert von 1927, waren die hohen Drücke eine echte Herausforderung. Nein, nicht solche kurzfristig zu erzeugen, aber sie exakt bestimmbar zu portionieren. Zu

schaffen vermutlich nur mit Kolbenpumpen, auch übrigens heute noch. Bei der Förderung von Dieselkraftstoff hat man mit der Schmierung keine Schwierigkeiten, wohl aber mit der Dichtigkeit.

In der Technik kann sogar eine zu große Dichtigkeit genügende Schmierung ausschließen. Nein, bei den Kleinstmengen der Diesel-Einspritzung hat man das Problem nicht. Nur eine kleine Rechnung:

Wenn ein Vierzylinder im Leerlauf mit 850/min eine Stunde lang läuft, dann hat er vielleicht höchstens einen Liter verbraucht. Es verteilt sich also 1 dm3 = 1.000 cm3 = 1.000.000 mm3

auf 102.000 Arbeitstakte bei 51.000/h, was knapp 10 mm3 bzw. einen Würfel mit gut 2 mm Kantenlänge ergibt.

Und wehe, diese Kantenlänge wird auch nur minimal überschritten, dann ist die Leerlaufdrehzahl nicht mehr genau 850/min. Jetzt verstehen Sie vielleicht auch, woher das leichte Sägen zumindest bei älteren

Lkws herkommt. Da die Einspritzmenge bei Einspritzpumpen in diesem Betriebszustand grundsätzlich durch den Fliehkraftregler beeinflusst wird, das Gaspedal bleibt ja unbetätigt, kann man regelrecht

hören, wie ein Zuviel die Fliehgewichte auseinander treibt und ein Zuwenig sie wieder einlenken lässt.

Zum Schluss noch ein aktuelles Beispiel, was ein besonderes Licht auf den so viel höheren Druck nicht nur beim Einspritzen, sondern generell bei einem modernen Dieselmotor wirft. Messgeräte, die den Druck im

Brennraum ohne Verbrennung (Kompressionstest) messen, haben z.B. beim Benzinmotor einen Bereich von 0 bis 17 bar und für den Dieselmotor von 10 bis 40 bar.

|