Nachlauf

Der Nachlauf beeinflusst, bei mehrspurigen Fahrzeugen zusammen mit der Spreizung, die Rückstellkräfte gelenkter Räder und den Sturz bei Kurvenfahrt. Ein

geringer Nachlauf macht die Lenkung eher leichtgängig und feinfühlig und das Fahren mit höherer Geschwindigkeit weniger stabil. Ein großer Nachlauf stabilisiert sehr stark, erschwert aber auch das Lenken und

bringt bei geringem Tempo bisweilen sogar Unruhe in die Lenkung.

Als Nachlauf gilt allgemein der Abstand, mit dem der Reifen seinem Spurpunkt hinterherläuft. Der Spurpunkt ist die Stelle, an der die Schwenkachse des Rades auf die Fahrbahn trifft. Bei den sehr häufig

vorkommenden McPherson-Federbeinen wird die Schwenkachse durch die Mitte des Domlagers oben und das Kugelgelenk im unteren Querlenker gebildet. Die Schwenkachse kann geneigt werden oder, wie beim

Einkaufswagen, senkrecht vor dem Radmittelpunkt angeordnet sein. Letzteres wird auch Nachlaufversatz genannt. Oft sind beide wirksam (z.B. beim Fahrrad - Bild ganz oben).

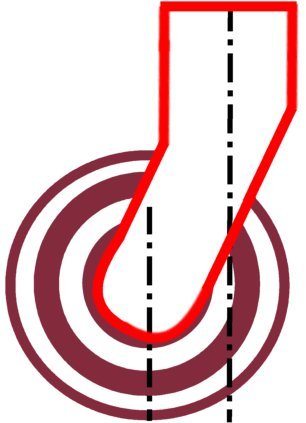

Wenn Sie dieses Bild vergrößern, können Sie den größeren Abstand der beiden horizontalen Linien ganz unten gegenüber denen darüber erkennen. Dieser Abstand zeigt den Hebelarm mit dem die auf den

Radmittelpunkt treffende Kräfte versuchen, dieses in Geradeausrichtung zu bringen. Er ist ganz unten größer, weil dort der Nachlauf größer ist.

Wird statt eines Abstands ein Winkel angegeben, so ist das der Neigungswinkel der Schwenkachse. Der Nachlauf beeinflusst bei zweispuruigen Fahrzeugen den Sturz des kurveninneren Rades positiv und den Sturz

des kurvenäußeren Rades

negativ. Allerdings muss der Einfluss der Spreizung berücksichtigt werden, die beim kurveninneren Rad den negativen Sturz vergrößert

und ihn beim kurvenäußeren Rad

verringert. Damit letzterer nicht positiv wird, ist der Nachlauf (z.B. mit 10°) nie kleiner als die Spreizung (z.B. 6°). Die angegebenen, großen Werte für den Nachlauf zeigen schon, dass der sogenannte Vorlauf

oder negative Nachlauf praktisch fast nicht vorkommt.

Je größer der Winkel der Schwenkachse zur Senkrechten, desto schwieriger wird es, die Lenkung aus der Mittellage heraus zu bewegen. Das Versetzen der Schwenkachse in Fahrtrichtung nach vorne stabilisiert den

Geradeauslauf ebenfalls, (fast) ohne den Nachteil der schwergängigeren Lenkung. Eine weitere Möglichkeit des Nachlaufs kommt bei jedem Reifen vor, solange er nicht angetrieben wird. Wird das Rad gezogen, ist

die Reifenaufstandsfläche leicht nach hinten versetzt. Man bezeichnet das auch als Reifennachlauf. Auch dieser sorgt zusätzlich für die Rückstellung der Lenkung nach Kurvenfahrt.

Um den Nachlauf richtig zu verstehen, sollte man ihn am Zweirad studieren. Hier kommen beide oben beschriebenen Nachlaufarten zusammen. Der Nachlaufversatz ist der Abstand zwischen der roten und der

blauen Linie am Boden. Ginge von hier aus auch die Schwenkachse (rote Linie) senkrecht nach oben, entspräche der Abstand im Verhältnis dem beim Einkaufswagen. Die Räder würden immer um dieses Maß

hinterherlaufen. Der Sturz bei Kurvenfahrt würde sich nicht ändern.

Beim Fahrrad wird der Nachlaufversatz dadurch gemildert, dass die vordere Gabel nach vorn gebogen ist. Dies ist auch nötig, weil ein zu großer Versatz zwar im Prinzip stabilisierend wirkt, aber zusammen mit der

Schrägstellung der Schwenkachse für eine Absenkung des Vorderbaus bei stärkerem Einlenken, was wiederum destabilisierend wirkt. Schrägstellung und Versatz müssen also in einem ausgewogenen Verhältnis

zueinander stehen.

Ein normales Fahrrad senkt sich also vorn fast nicht bis zu einem bestimmten Einlenkwinkel. Bei zweispurigen Fahrzeugen ist dieser Effekt übrigens nicht zu merken, weil sich die beiden Seiten durch die

Lenkverbindung gegenseitig stabilisieren. Sind allerdings die Einstellwerte rechts und links verschieden, merkt man das an der Lenkung sehr wohl. Übrigens kommen Fahrräder ohne Nachlauf (-versatz) nur bei

Artisten vor. Normal geradeaus fahrbar sind solche Räder eigentlich nicht. 10/16

| Nachlauf wird gemessen als Sturz bei Lenkradeinschlag. |

| Camber = Sturz, Caster = Nachlauf |

|